ENTRETENIMENTO

“Forever young”: Bob Dylan completa 80 anos

“Blowin’ in the wind”, “Mr. Tambourine Man” e tantas outras canções foram a trilha sonora de várias gerações de jovens. Aclamado como ícone de protesto – à revelia – o compositor e cantor americano permanece enigmático

Minha música favorita de Bob Dylan é uma canção de ninar que ele escreveu para o filho Jesse, em 1966. Forever young sempre me toca no fundo do coração. Talvez porque eu também deseje ardentemente que meus dois filhos permaneçam fortes e corajosos, não importa o que a vida lhes traga.

May you always be courageous, stand upright and be strong, may you stay forever young – Que sejas sempre corajoso, tenhas a cabeça erguida e sejas forte, que fiques jovem para sempre.

Como tantas canções de Dylan, ela tem incontáveis versões cover, de intérpretes tão diversos quanto Bruce Springsteen, Harry Belafonte, Meat Loaf e a maravilhosa Joan Baez. Há versões em diversas línguas, até mesmo uma em inglês-kölsch, o dialeto da cidade que escolhi como lar, Colônia, no oeste da Alemanha.

Conheci Bob Dylan muito antes de vir para Colônia: eu tinha 13 anos, e as músicas dele se tornaram a trilha sonora da minha juventude. Elas trouxeram o grande mundo lá fora para o lugarejo no sudeste alemão em que eu cresci nos anos 70.

Lá, nas trilhas entre os vinhedos, nós fumamos escondidas o nosso primeiro cigarro, e arranhamos Blowin’ in the wind no violão, em torno da fogueira da colônia juvenil. E na aula de inglês, eu preferia decifrar os versos dele, ocultos debaixo da carteira, do que aprender os diálogos do livro escolar.

Nem sempre eu tinha sucesso: não consegui achar uma “jingle jangle morning” no dicionário da escola. Mas quando escutava Mr. Tambourine Man, eu a sentia: essa manhã depois de uma noite de farra, quando um cata-sonhos, aquele móbile dos nativos americanos, soa baixinho, balançando na brisa…

Essa foi a minha chave para a música de Dylan: eu entendia pouco, mas sentia muito. E, ao contrário das interpretações de textos na escola, não era importante o que ele queria dizer com as suas canções, mas sim o que o elas produziam em mim.

Da província ao estrelato

Também o cantor e compositor americano cresceu numa zona rural. Nascido em Duluth, no estado de Minnesota, em 24 de maio de 1941, como Robert Allen Zimmerman, sua família judaica de classe média mudou-se poucos anos depois para o lugarejo de mineradores Hibbing.

O jovem Robert aprendeu piano e violão e, apesar de ser, de resto, antes reservado, fundou bandas de rock n’ roll e jazz, e se sentia perfeitamente em casa no palco. Depois da highschool, inscreveu-se para estudar artes plásticas e música em Mineápolis. Contudo, em vez de assistir às aulas, preferia apresentar-se com canções de seu ídolo, Woody Guthrie, acompanhando-se no violão e na gaita.

Foi nessa época que adotou o pseudônimo artístico Bob Dylan, inspirado pelo poeta galês Dylan Thomas, como revela em Crônicas, seu livro de memórias publicado em 2004. Em breve, Mineápolis se torna pequena demais para o rapaz de 19 anos, que em janeiro de 1961 se muda para Nova York – num vagão de carga, afirma na época, reforçando a imagem de vagabundo que tão bem combina com suas canções. (Só muito mais tarde admitiria que, na verdade, viajou bem cômodo, de carro.)

Com um repertório folk, cada vez mais complementado por suas próprias músicas, Dylan faz bicos nos bares e clubes do bairro de artistas Greenwich Village. Lá conhece também a compositora e cantora Joan Baez, na época já uma estrela da cena folk.

Quando, em agosto de 1963, ela o leva junto numa turnê, Dylan já havia lançado dois álbuns. Mas é com os shows conjuntos, diante de dezenas de milhares de espectadores, que vem a grande guinada: começava uma carreira sem igual.

Protesto que atravessa gerações

Em pouco tempo, o músico de 20 anos se transforma em ícone do movimento de protesto. Lado a lado com Baez e Martin Luther King, participa da marcha até Washington, em que mais de 200 mil protestam contra a guerra do Vietnã e a separação racial. É lá que King faz seu célebre discurso “Eu tenho um sonho”.

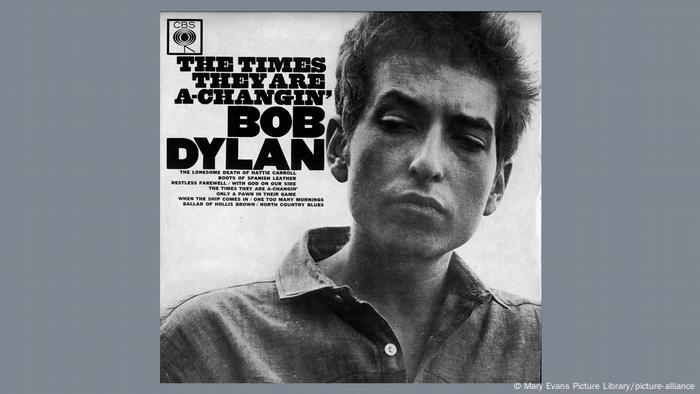

Em 1964, Dylan lança seu terceiro LP, The times they are a-changin’, cuja canção-título, 15 anos mais tarde, se tornaria o brado de protesto perfeito para mim e meu grupo de amigos. “Mães e pais de todo o país, e não critiquem o que não conseguem entender, seus filhos e filhas estão além do seu comando.” É como se falasse do fundo do nosso coração: também a gente achava que os tempos tinham forçosamente que mudar.

Pois no fim dos anos 70 o mundo se encontrava em plena Guerra Fria, a Otan e os Estados do Pacto de Varsóvia se confrontavam, irreconciliáveis, a queda do Muro de Berlim ainda teria que esperar dez anos. Em janeiro de 1979 soou o primeiro alarme de smog na Alemanha; em março ficamos sabendo da fusão do reator em Harrisburg, EUA, na época o pior desastre da história da energia nuclear.

As letras de Bob Dylan pareciam feitas sob encomenda para nosso protesto juvenil contra as usinas nucleares e a poluição ambiental, assim como para nossa rebelião adolescente contra pais e professores.

Altos e baixos

Entretanto, a essa altura o autor estava longe de querer ser um ícone do protesto, o porta-voz de uma geração. A crer em sua autobiografia, ele nunca o quis: “Tudo o que eu fiz, foi cantar canções que iam direto ao assunto sem rodeios, peças tratando de potentes novas verdades”, escreve em Crônicas, referindo-se a meados da década de 1960. “Eu tinha muito pouco em comum com a geração cuja voz eu deveria ser.”

Mas o ano 1965 marcava também uma guinada musical: quando, no Newport Folk Festival, ele troca pela primeira vez o violão acústico pela guitarra elétrica, é vaiado pelos puristas do folk. Olhando retrospectivamente, foi um momento histórico: o folk virou rock, e esse show, uma lenda.

Nos anos seguintes, Bob Dylan cada vez mais se afasta da vida pública. Após um acidente de motocicleta em 1966, desaparece por meses; sequer dá as caras no lendário Festival de Woodstock, três anos mais tarde. É uma época em que experimenta com diferentes estilos musicais, se arrisca também como ator em Pat Garrett e Billy the Kid (1973).

No fim da década de 70, volta-se para o cristianismo e compõe gospels. Após o fim de seu primeiro casamento, casara-se uma segunda vez, agora é pai de seis filhos. Após uma crise no começo dos anos 80, retorna no fim da década, lança novos discos, apresenta-se em centenas de shows por ano na Never Ending Tour iniciada em junho de 1988. Só em 2020 a pandemia de covid-19 o força a pisar no freio.

Artista incansável

Bob Dylan coleciona prêmios: numerosos Grammys, um Oscar pela canção Things have changed, um Pulitzer. O ex-presidente americano Barack Obama lhe concedeu a Presidential Medal of Freedom. Em 2016, por fim, se tornou o primeiro músico a receber o Nobel de Literatura: segundo o júri, ele “criou novas formas de expressão poética dentro da grande tradição da canção americana”.

Sua reação é no mais puro estilo Dylan: de início, nada. Para a entrega, envia a colega Patti Smith, que interpreta sua canção A hard rain’s a-gonna fall. Por fim, vai apanhar o prêmio, mas em círculo pequeno, longe do público. Em vez do discurso de praxe, envia uma gravação de áudio, sua reverência diante de seus modelos musicais e literários.

Em 2020, por ocasião do lançamento de seu álbum mais recente, Rough and rowdy ways (que provavelmente não será o último), concedeu ao jornal The New York Times uma de suas raras entrevistas. Indagado como faz para se manter em forma, com a mente e o corpo “trabalhando em uníssono”, explicou:

“Eu gosto de imaginar a mente como espírito e o corpo como substância. Como integrar essas duas coisas, não tenho a menor ideia. Eu tento apenas ir numa linha reta e me manter nela, ficar no plano.”

É estranho parabenizar alguém com suas próprias palavras? Não, se elas são boas: May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay forever young – Que o teu coração seja sempre alegre, que tua canção seja sempre cantada, que fiques jovem para sempre.